大运河宿州段自西北向东南穿过埇桥区、灵璧县、泗县三个县区,全长140公里,是隋唐大运河(通济渠)的一部分,其中有5.8公里依然保持着原始历史风貌的水道,是目前隋唐大运河唯一有水的“活运河”河段,被联合国教科文组织于2014年6月22日批准列入世界文化遗产段。大运河是宿州的母亲河,它见证了王朝的兴衰更替和岁月的沧桑轮回,断断续续流淌了720年。

万舸东南游,千里无山刳为沟

历史上的汴河有两条,以隋唐为分界线:隋唐之前的古汴河称为“北汴河”。唐代韩愈有一首赠徐泗濠节度使张建封的《汴泗交流赠张仆射》诗,所谓“汴泗交流”,说的就是北汴河与古泗水在徐州交汇。隋唐以后的汴河,隋称通济渠,唐初更名为广济渠,中期以后改称汴渠、汴水、汴河。唐皮日休《汴河怀古·其一》:“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”皮日休所咏的汴河是通济渠。

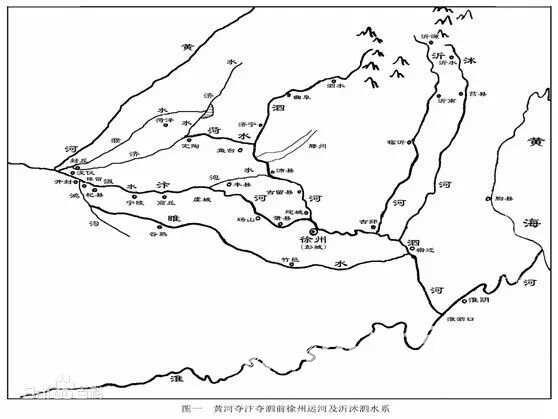

北汴河发源于开封附近,自开封西北蒗荡渠东流,接商丘民权甾获渠,入宁陵、商丘睢阳区、曹县南、虞城北、夏邑北、永城北、萧县北,于徐州城北汇入古泗水,沿古泗水一路往东南而下汇入淮河。北宋陈师道《汴水新渠记》对北汴河有详细考证,并记载了当时疏浚萧县至徐州段的情况。

隋唐以后的汴河,也是人们常说的通济渠,隋炀帝大业元年(605年)开凿。《资治通鉴·隋纪·炀皇帝上》记载:大业元年三月,“命尚书右丞皇甫议发河南、淮北诸郡民,前后百余万,开通济渠。自西苑引谷、洛水达于河,复自板渚引河历荥泽入汴,又自大梁之东引汴水入泗,达于淮;又发淮南民十余万开邗沟,自山阳至杨子入江。渠广四十步,渠旁皆筑御道,树以柳;自长安至江都,置离宫四十余所。”

通济渠动工于大业元年三月,竣工于大业元年七月,开凿仅用了5个月的时间。通济渠虽属新凿,是利用原有水道和自然坡降,将它们串联并拓宽而建成。台湾学者陈正祥先生《中国文化地理》认为:通济渠东段,西起河南荥阳板渚,引黄河水东行,走汴河故道至陈留(今开封县);从陈留东南,到宋州(今商丘市)一段,长215公里,是利用了睢水河道;从谷熟(今虞城县)到临涣(今濉溪县)一段,长205公里,是利用了涣水(今浍水)河道;从临涣东南,到蕲县(今宿州市区)北一段,借用蕲水河道;虹县(今泗县)以西又利用了潼水河道。

通过北汴河入古泗水,经泗州、楚州(今淮安)便可到达扬州,隋炀帝为什么还要开凿通济渠呢?考察北汴河流经区域可知,北汴河在徐州古城北汇入古泗水,古泗水继续往东南必须经过徐州两处著名的险滩:百步洪(也称徐州洪)、吕梁洪。因受两侧山地所限,古泗水至此,河道狭窄,仅可容舟,且水流湍急,惊涛拍岸。舟行其中,樯倾楫摧,险象环生。徐州史志有“自汉唐以来,粮运皆避之”的说法。《大业拾遗记》《炀帝开河记》等记载,炀帝开河为冶游,当然不会以万金之躯冒不测之险,走徐州线路去扬州。另辟河道成为必然选择,所以开凿了通济渠。

唐白居易《长相思·汴水流》:“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。”描写的则是通济渠(汴河)与古泗水汇入淮河,沿邗沟南下,于瓜州渡口注入长江。隋唐以后,北汴河与通济渠并行,通济渠是南北漕运的主渠道。

城缘漕运兴,舳舻相继赖通波

大运河是古代沟通我国钱塘江、长江、淮河、黄河、海河的南北交通大动脉,相当于现代的铁路、高速公路的功能。李吉甫《元和郡县图志·河南道一》认为汴河:“隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。”皮日休评价隋炀帝开凿汴河:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

唐代建立后定都长安(今西安),而关中平原狭窄,土地虽然肥沃却无力解决帝都的吃饭问题,需要大运河将江南的钱粮运来支撑。唐初,每年需要从江南漕运粮食20万石。高宗之后,长安城发展成一座国际性的大都市,每年需要从江淮运往关中的粮食达一百万石到一百二十万石,最高年份达四百万石。如果以每船运四百石为基数,在汴河上行驶的运粮官船加上其他功能的官船、民船、商船等应在一万艘到三万艘之间。

宋定都东京汴梁(开封),将漕运作为北宋立国根本。《宋会要辑稿·食货四二》:“国家建都河汴,仰给江淮,岁漕资粮,益于汉唐。”。参知政事张洎在《论汴水疏凿之由》云:“唯汴水横亘国中,首承大河,漕引江湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而进。”北宋的漕运分为四路,惟汴河最重,汴河漕运最高年份数额达八百万石,其余的大部分时间是五、六百万石。

繁忙的汴河漕运孕育了宿州。“安史之乱”和“藩镇割据”使汴河漕运废弛阻塞。代宗广德初年,刘晏对漕运进行改革:疏通河道,改进运输方法,分段运输,完善了督航与护航机制;对榷盐法进行改革:废除专卖制度,实行商运、商销制,利用商人的经验和资金来搞活市场,于诸道设置十三巡院,加强私盐缉查。埇桥为当时十三巡院之一。刘晏的改革增加了国家的财政收入,大大提高了漕运效率,带动了汴河沿岸经济的发展。埇桥由一座连接汴河南北的桥头堡演变成名副其实的商业集散地。“安史之乱”后,跋扈藩镇节度使拥兵对抗朝廷,致使汴河埇桥段漕运多次被阻断。《旧唐书·李正己附子纳传》载:德宗建中元年(780年),淄青平卢节度使李正己与魏博节度使田承嗣共谋作乱,屯兵于埇桥,使汴河漕运中断。建中二年八月,李正己卒,其子李纳欲袭父位,朝廷不许,举兵进犯四周州县。十月,李正己从父兄徐州刺史李洧与彭城县令白季庚同谋,以徐州及埇口归唐。李洧归唐的举动激怒了李纳,于十一月兵围徐州,再致埇桥汴河漕运不通。唐王朝命宣武军节度使刘洽讨之,淄青兵败,李纳乃涕泣悔罪。面对此种严峻局面,时任中书侍郎同平章事李泌于贞元四年十一月上书德宗:“江、淮漕运,自淮入汴,以甬桥为咽喉,地属徐州,邻于李纳,刺史高明应年少不习事,若李纳一旦复有异图,窃据徐州,是失江、淮也,国用何从而致!请徙寿、庐、濠都团练使张建封镇徐州,割濠、泗以隶之。复以庐、寿归淮南,则淄青惕息而运路常通,江、淮安矣(《资治通鉴·唐纪·德宗神武圣文皇帝八》卷二三三)。”德宗皇帝接受李泌的建议,于德宗贞元四年(788年)把徐州、泗州、濠州合在一起建立一个新的节镇,顺宗永贞元年(805年)改为武宁军。由于淄青、淮西两军镇已背叛朝廷,武宁军右接淄青,左临淮西,被朝廷赋予监视并牵制此二镇的重要使命。唐宪宗元和四年(809年),宿州正式建置,辖符离、蕲县、虹县,取古宿国为名。元和九年又析亳州之临涣县增之。鉴于符离邑与埇口的战略地位,在宿州城(埇口城)派有1400名将士驻防(《唐会要·河南道·宿州》卷七十)。咸通九年(868年),庞勋叛军占据宿州,“掠城中大船三百艘,备载资粮,顺流而下,欲入江湖为盗。(《资治通鉴·唐纪》卷二五一)”这既体现出宿州战略地位的重要,也间接佐证宿州当年物阜民丰。

建置前后的宿州文化兴盛繁荣于一时。贞元十五年至贞元十六年,韩愈曾任徐泗濠节度使、徐州刺史张建封节度推官,寄家符离邑,留下《贺徐州张仆射白兔状》《与孟东野书》《马说》《答张彻》等文学史上有着深远影响的诗文。建中三年(782年)白居易随父寄家符离前后二十二年。白居易青少年成长在符离,科举之路起步于符离,成名作《赋得古原草送别》描写的是符离睢南古原景色。白居易吟咏关于符离的诗文有60多篇,终生把符离当作自己的故乡。符离县诞生过宿州历史上唯一的状元张彻,出现过“五人十载九登科”的科举盛况。八仙之一的吕洞宾曾游宿州天庆观,寻道士而不遇,赋《宿州天庆观殿门留赠符离道士》:“秋景萧条叶乱飞,庭松影里坐移时。云迷鹤驾何方去,仙洞朝元失我期。”

五代时期,战乱频仍,汴河淤废长达半个世纪。后周显德年间,周世宗柴荣先后三次疏浚汴河,为北宋设置以汴河为主的航运体系打下了基础。

北宋初年进一步提升了宿州“舳舻之会,运漕所历,防虞是资(《元和郡县志·宿州》)”的地位。宋太祖开宝五年(972年),升宿州为保静军节镇,杨家将杨业弟弟杨重勋为首任保静军节度使。先后有四个皇亲国戚任职宿州:宋英宗长兄赵宗懿,累迁至宿州观察使和国公;宋英宗之弟赵宗绰改保静军节度使开府仪同三司检校司空;宋英宗堂兄赵宗谔为保静节度使、奉国留后、虢国公;宋仁宗皇后弟弟八仙之一曹国舅曹佾为保静军节度使。虽说宋时的节度使是寄禄官,也间接反映出北宋统治者对宿州战略地位的高度重视。

北宋承平百余年,宿州犹如汴河沿岸耀眼的明珠,见证了北宋的盛世繁华。《宋史·地理志》载,宋徽宗崇宁年间(1102-1106),东京26.11万户44.29万人,南京(今商丘市)7.97万户15.74万人,宿州9.15万户16.74万人,泗州6.36万户15.73万人,扬州5.65万户10.76万人。宿州人口在汴河沿岸城市中除京城外居于首位。南来北往的过客夜宿宿州,领略“此去淮南第一州”的风采神韵。

宿州知州陈希亮在千里汴河上首建彩虹桥。《宋史·陈希亮传》(卷二九八)云:陈希亮“乃以为宿州。州跨汴为桥,水与桥争,常坏舟。希亮始作飞桥,无柱,以便往来。诏赐缣以褒之,仍下其法,自畿邑至于泗州,皆为飞桥。”此飞桥就是张择端描绘的《清明上河图》之虹桥,被仁宗皇帝在汴河上推而广之。曾担任过转运判官的韦骧《无脚桥》诗描绘虹桥的雄姿:“枘凿关联壮,横空不可摇。激波无雁齿,跨岸只虹腰。改制千年取,倾舟众患消。乘舆济人者,为惠固相辽。”

宿州扩城与灵璧建县同时提上了议事日程。唐代修建的宿州城池略显狭小,不少居民开始在城池外边居住。宿州的一些“豪民”大多在城外建置园宅,遂鼓动官吏奏请扩城。恰巧虹县灵璧镇“豪民”鼓动灵璧建县并且已被朝廷批准。元祐七年九月,苏轼新除兵部尚书,从扬州知州解任返回京城路过宿州,查明情况后,以《乞罢宿州修城状》奏请朝廷停止宿州扩城,将已拨付的扩城经费用作灵璧建县。宿州的扩城梦想虽没能实现,却成全了虹县灵璧镇升格为县的梦想。北宋之后,宿州沦为南宋与金、元对峙的前沿地带,加之汴河湮废,金元乃至明清,再也未能呈现唐宋时代的繁华,宿州城池虽未扩却沿袭至今。宿州扩城与灵璧建县这段公案,苏轼毋庸置疑是灵璧的贵人,但从金元以来宿州城池一直沿袭唐宋城池的事实来看,苏轼阻止宿州扩城也不算错。

“花石纲”是汴河漕运史上的一抹落日余晖。花石纲是北宋末年大运河专门运送奇花异石以满足宋徽宗喜好的特殊交通运输名称。宋徽宗当时垂意于奇花异石,六贼之一的朱勔投其所好,就把东南六路的奇花异石搜刮而来,运送到汴京供给宋徽宗赏玩。灵璧石是“花石纲”中首选的奇石,汴河运送的“花石纲”中有相当一部运送的是灵璧石。《宋九朝编年备要·罢御前纲运》卷二九记载:“因内侍何忻以宿州灵璧县山石进御前,又朱勔以江浙奇花果木起纲,发运司新装舟船拨充御前纲以载花石,其余敝旧者以载纲运,直达京师。”《挥尘录·余话》卷二记载:政和年间建艮岳,灵璧县贡一巨石,高二十余丈,舟载至京师,毁水门楼以入,宋徽宗赐名“庆云万态奇峰”。据传,粮纲船队行至宿州灵璧县楼子镇东北(今蒋圩村一带)时,与朱勔的“花石纲”船队相遇,汴河正值枯水期,河面较窄,两支船队拥堵在一起皆不得行,愤怒的运粮官兵把运送“花石纲”的船皆掀翻于汴河岸边,留下了灵璧县娄子庄著名的“花石纲”遗石。现在的灵璧县楼庄镇蒋圩村一带被国家确定为隋唐大运河花石纲遗址地段。

宿州是汴河沿岸文人喜欢歇脚的雅集地。欧阳修、蔡襄赋诗送石昌言知宿州,殷殷情深;司马光、范纯仁等登临宿州古城北楼,把酒唱和,酣畅豪迈;苏轼十过宿州,作墨竹图,咏《南乡子宿州上元》,赞誉“此去淮南第一州”;吕本中随祖父吕希哲因入“元祐党人”籍寓居宿州,与汪革、饶节、黎确等人在“清溪堂”结诗社,作《江西诗社宗派图》,成就了著名的“江西诗派”。

北宋末年,由于转般法改为直达法以及花石纲等因素的影响,汴河漕运功能日渐衰落。建炎二年五月十九日,宋高宗颁布《催押斛斗诏》不久,匆匆南渡,甘心偏安一隅。这批从东京(今开封)发往行在(扬州)的船队便成为通济渠历史上最后一批跨越淮河、直达扬州的漕船。

堙塞又复通,疏导开凿长直沟

靖康二年,金国掠宋徽、钦二帝北归,北宋灭亡。宋徽宗九子康王赵构于南京(今商丘)称帝,改元建炎,史称南宋。北宋、南宋之交,宿州一带被南宋与金反复争夺,几易其手,最终沦陷于金。绍兴十一年(金皇统元年1141年)十月,宋金达成“绍兴和议”。“绍兴和议”约定:宋向金称臣,东以淮河中流为界,西以大散关(陕西宝鸡西南)为界,宋每年向金纳贡银、绢各25万两、匹,每年春季搬送至泗州交纳。南宋输与金的“岁贡”,主要是茶叶、陶瓷、精美的工艺品和粮食等。从南宋立国到金被元灭,南宋向金纳“岁贡”长达80多年。

宋金边界稳定后,两国于边界进行互市贸易,对等设置“榷场”。泗州是金与南宋互市贸易的最重要,也可以说是唯一的“榷场”。泗州与盱眙隔淮相望,宋在盱眙军设置榷场,金在泗州设置榷场。《金史·食货志五》记载:“榷场,与敌国互市之所也。皆设场官,严厉禁,广屋宇以通二国之货,岁之所获亦大有助于经用焉。熙宗皇统二年五月,许宋人之请,遂各置于两界。九月,命寿州、邓州、凤翔府等处皆置。海陵正隆四年正月,罢凤翔府、唐、邓、颍、蔡、巩、洮等州并胶西县所置者,而专置于泗州。寻伐宋,亦罢之。五年八月,命榷场起赴南京。”《宋史·食货志·互市舶法》:“(绍兴)十二年,盱眙军置榷场官监,与北商博易,淮西、京西、陕西榷场亦如之……二十九年,存盱眙军榷场,余并罢。”从《金史·食货志五》史料看,金国每年与南宋的互市贸易中获利丰厚:“泗州场,大定间岁获五万三千四百六十七贯,承安元年增为十万七千八百九十三贯六百五十三文。所需杂物,供进新茶千胯、荔支五百斤、圆眼五百斤、金橘六千斤、橄榄五百斤、芭蕉干三百个、苏木千斤、温柑七千个、橘子八千个、砂糖三百斤、生姜六百斤、栀子九十斤、犀象丹砂之类不与焉。”金从南宋多购入茶叶、荔枝、金桔、生姜、陈皮、犀角和象牙等生活所需品,不仅种类多样,而且数量庞大。金向南宋输入的主要是北珠、绢绫、甘草、人参、盐和皮毛等稀缺物品。

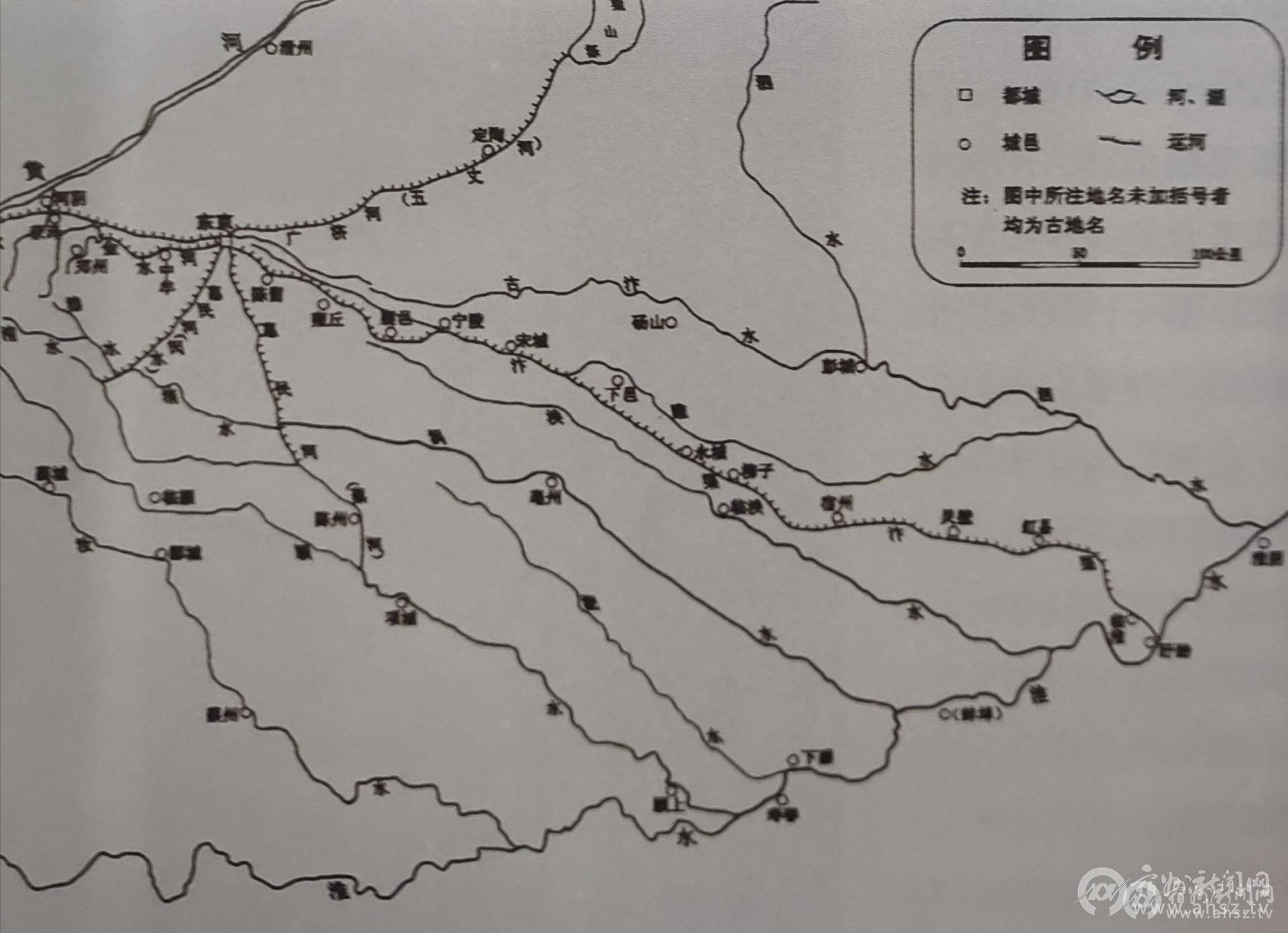

南宋“岁贡”的大批货物需移交解赴,与南宋互市的泗州榷场货物需要送达,金代中期以前主要依靠北汴河和睢水两条河道来实现的。漕船从泗州出发,沿泗水北至宿迁附近的小河口分两路西进:一路继续沿古泗水,或者说黄河(宋建炎二年壬寅日,东京留守杜充决黄河入清河以阻金兵,黄河夺泗入淮,东行徐州折东南入淮,奔向黄海。)至徐州北入北汴河达金南京(今开封);另一条从宿迁附近小河口西折濉水,沿濉水西进,经灵璧县、宿州符离、濉溪县南、永城北、夏邑县、虞城县南、商丘北、杞县北、古浪荡渠达金南京。濉水是黄淮之间的一条著名的古河道,楚汉相争时发生过濉水之战,《水经注》有详细介绍。

根据一些史料记载,金代中期以前,汴河基本处于堙塞状态,丧失了漕运功能。南宋楼钥《北行日录》:乾道五年(1169年 金大定九年)十二月“三日甲申,晴。车行六十里,静安镇早顿。又六十里,宿宿州。自离泗州循汴而行,至此,河益堙塞,几与岸平,车马皆由其中,亦有作屋其上。”宋孝宗淳熙四年(1177年),周邦彦之子周辉随敷文阁待制张子正、右监门卫大将军赵士褒出使金国,农历二月二日,“至虹县,晚宿灵璧县。汴河自此断流。自过泗地,皆荒瘠,两岸奇石可爱(石产于县凤凰山,以小为贵),或云花石纲所弃者。(周辉《北辕录》)”楼钥出使金国是农历十二月,周辉出使金国是农历二月,均是北方的枯水期,汴河断流是正常现象。宋仁宗皇祐三年(1051年)农历八月二十三日,蔡襄写给曾公亮、陈襄两人的信札《虹县帖》就记载过宿州至虹县断流的情况:“至虹县,以汴流斗涸,遂寓居馀四十日。今已作陆计,至宿州。”范成大于乾道六年(1170年)闰五月出使金国,此时正是北方汛期,沿汴河所看到的也是干涸景象,可以确定汴河是真的断流了。他的七绝《汴河》云:“指顾枯河五十年,龙舟早晚定疏川。还京却要东南运,酸枣棠梨莫蓊然。”并在诗序中说明:“汴自泗州以北皆涸,草木生之,土人云:本朝恢复驾回,即河须复开。”据此可以确认,从靖康二年(1127年)北宋灭亡后,因北汴河与睢水基本满足了金中都南京至泗州的漕运需求,金国怠于疏浚汴河河道,虹县以西大部分河段堙塞。

金代中期以来,成吉思汗蒙元势力在蒙古草原崛起,金国与蒙元的争斗逐渐处于颓势,以至金中都被蒙元围困,迫使金国将都城迁往南京。贞祐二年(1214年)五月,金宣宗正式下诏迁都。金迁都之后,政治上,需加强对黄淮地区的控制;军事上,必须依托黄河、淮河两道天堑为南北防线,调兵遣将,运输粮秣辎重;经济上,经营与掠夺的重心都要转移到黄淮地区。在这种局势下,汴河漕运功能陡增。金统治者不得不精心经营汴河,改造汴河的水运体系。张翰等大臣积极向金宣宗建言献策。《金史·张翰列传》(卷一百五)云:“贞祐初……宣宗迁汴,翰规措扈从粮草至真定,上书言五事……二曰足用。谓当按蔡、汴旧渠以通漕运。”金宣宗对张翰疏导汴河旧渠以通漕运的建议采纳了,并积极施行,汴河的漕运功能得以恢复。

《金史·河渠志·漕渠》(卷二十七)记载了汴河当时的漕运情况:“贞祐三年(1215年),既迁于汴……遂依观州漕运司设提举官,募船户而籍之,命户部勾当官往来巡督。”兴定四年(1220年)“时朝廷以邳、徐、宿、泗军储,京东县挽运者岁十余万石,民甚苦之。元光元年(1222年),遂于归德府置通济仓,设都监一员,以受东郡之粟……时又于灵璧县潼郡镇设仓都监及监支纳,以方开长直沟,将由万安湖舟运入汴至泗,以贮粟也。”从上述史料可以了解到:金中后期在邳州、徐州、宿州、泗州建立军储;在归德府(今商丘)设置通济仓,受纳东部州郡汴河运送的粮食;在灵璧县潼郡镇设仓都监及监支纳;便于漕船进出泗州运粮,开凿长直沟。此时金都城南京前往泗州的航道有三条:第一条是北汴河。沿古泗水到达泗州,也就是沿黄河主河道(金章宗明昌五年即1194年,黄河于河南阳武决口,经长垣、曹、单、丰一带至徐州,夺泗入淮)。第二条是濉水。濉水于宿迁小河口汇入泗水达泗州。从在灵璧县潼郡镇设仓都监及监支纳可以判断,金国对濉水的漕运是相当重视的。进入枯水期后,泗水河道因北汴河(黄河)与濉水共同汇入,漕运更为繁忙,金国便开凿一条连接濉水与汴河的河道长直沟,利用虹县(今泗县)汴河河道往南三十里至万安湖(今天井湖)入淮。以疏导泗水的漕运压力。清光绪《泗虹合志。水利志上》对汴河泗县段作了考证:“汴水,由虞姬墓经阴陵、鹿鸣二山入州境,穿城东注。土人谓西关外为西汴河,东关外为东汴河。西汴与长直沟合,东流三十里,绕城南与南潼河合,越二十里至石梁子,中有巨石,如徐州洪然,夏秋水发通舟楫,冬则否;又南三十里,至天井湖入淮。此其在虹乡者也。东汴,至马公店四十里,与谢家沟合,又东三十里至青阳镇,水阔而深,两岸夹束,大桥似长虹跨其上,俯视汴流,帆樯杂沓,往来如织,古运河形势犹可循览;又东四十里,至城儿头,会临淮归洪泽湖。此其在泗境者也。”第三条是汴河。从南京出发,经商丘、永城、宿州、虹县(泗县)、青阳达泗州。

《金史·纥石烈牙吾塔传》(卷一百十一)可以印证金代中后汴河是通航的:金宣宗元光元年(1222年)五月,“宋人三千潜渡淮,至聊林,尽伐堤柳,塞汴水以断吾粮道。牙吾塔遣精甲千余人破之,获其舟及渡者七百人,汴流由是复通。”

近年来,安徽省考古研究所先后对通济渠淮北柳孜考古发掘(参《淮北柳孜运河遗址发掘报告》第三期)及宿州城区埇上嘉苑和西关两处通济渠故道抢救发掘出土瓷器来看,有相当数量的南宋及元代龙泉青瓷,以及大量的金、元代磁州窑系、钧窑系作品,从另一方面佐证了宋元时期汴河宿州段是通航的。

古渠依旧在,悠悠东逝流到今

南宋端平元年(金天兴三年1234年),元灭金,宿州归元。宿州一带又成为南宋与元对峙的前沿。《元史·世祖本纪》记载,南宋与元争斗激烈,宿州、蕲县失而复得。从至元二年(1265年)至元十年(1273年),元在边界建立“树栅”界墙,两国对峙了8年。《元史·严实子忠济忠嗣传》云:“忠济初统千户十有七,乙卯,朝命括新军山东,益兵二万有奇。忠济弟忠嗣、忠范为万户,以次诸弟暨勋将之子为千户,城戍宿州、蕲县,而忠济皆统之。”

兵马未动,粮草先行。严忠济部戍守宿州、蕲县的军队需要从元后方运来粮食做保障。因金恢复汴河漕运功能不久被元取代,元初享有金疏浚汴河的红利。姚汉源《京杭运河史》考证:“南宋,泗、济流域分属金、宋,为近边争夺地区,常利用水道运军队,很少修治记载。直到南宋末年的蒙古宪宗七年(1257年),东平守将严忠济的军队南戍宿州、蕲县一带,和宋兵对垒,为了自东平向南运粮饷,恢复古代汶水由洸入泗,自泗南航的旧道”。据此可知,严忠济部戍守宿州、蕲县一带,为转兵运饷,打通了泗、汶、洸、济通往宿州、蕲县的运粮通道:一路由泗水(元时黄河主河道)于宿迁小河口西拐入濉水,沿濉水航道西行,经灵璧北达宿州符离集,往南掘北运粮河,穿过宿州城,于宿州城南掘南运粮河达蕲县。枯水期多经由此河道。一路由宿迁小河口入金掘的长直沟进入汴河,沿汴河溯水经灵璧至宿州,由宿州沿南运粮河至蕲县。丰水期两条河道并行。《康熙宿州志·舆地志》卷二佐证了宿州南北运粮河是元代严忠济经濉水向蕲县运送军粮的:“南运粮沟:州之南门外,水涨可通浍河。”“北运粮沟:州之北堤外,水涨可通濉河。”

元建都大都(今北京),大都成为全国的政治、经济、文化中心。至元二十年(1283年),在水利专家郭守敬领导下,开始取直京杭大运河河道,漕运物资不再绕道洛阳:至元二十年(1283年)开凿济州运河,至元二十六年(1289年)开凿会通河,至元三十年(1293)开凿通惠河。京杭大运河全线贯通后,又开辟了海运,导致通济渠的漕运重要性逐渐丧失。明万历三十八年(1610年),徐州附近黄河决口倒灌运河,漕船全数出邳州直河口经泇河北上南下,徐州再无吕梁洪、百步洪惊险运道,康熙、乾隆沿京杭大运河多次安澜南巡,此是后话。元泰定二年(1325年),黄河改道入渤海,导致汴河丧失主要水源,通济渠完全淤废。清光绪《宿州志·舆地志》卷三:“元泰定初,黄河行故汴渠(北汴河),仍于徐州合泗水至清口入淮,而泗州之汴口遂废,汴水湮塞,埇桥亦废。”

说通济渠于元代淤废,是指通济渠全程大部分淤废,长直沟以东的28.1公里(其中5.8公里被联合国教科文组织列入世界文化遗产段)的河道并没淤废。主要得益于金长直沟的开凿,沟通了汴河与濉水的通道。元代以后,濉水是开封、商丘、宿州等黄淮地区城市通江达海的最重要的漕运水道。

明清时期,统治者为维护濉河的排涝灌溉和漕运功能,十分重视对濉河、长直沟的治理。《明史·河渠志一》记载:弘治二年五月,河决开封,户部侍郎白昂奉旨治理黄河,白昂举郎中娄性协治。“又浚濉河自归德饮马池,经符离桥至宿迁以会漕河,上筑长堤,下修减水闸。又疏月河十余以泄水,塞决口三十六,使河流入汴,汴入睢,睢入泗,泗入淮,以达海。”白昂、娄性所疏浚之汴河应是今淮北市古濉溪口连接濉水的一段汴河故道。此后,弘治六年刘大夏,嘉靖年间胡世宁、朱衡,隆庆年间翁大立、潘季驯,万历年间杨一魁等大臣或参与谋划,或施治之。康熙十七年、三十一年、四十年先后施治。乾隆二十二年,宿州知州张开仕奏请疏浚濉河,凤阳府知府项章陪同钦差吏部侍郎裘曰修、安徽巡抚高晋会勘宿、灵、虹积水情形,发现濉河自濉溪口至符离七十余里,沙淤平岸,河形全失;自符离至霸王城一百数十里,俱间段淤塞;河南、宿州诸水及宿州境内山水散流漫衍。遂于乾隆二十三年施治:濉溪口南北分为二股,皆入灵璧、五河。两路所冲皆有河形,就两旁冲出河形挑治成河。上段中央正河拓宽挖深。均顺其自然之势,使其分途下泄。(参见清《光绪宿州志·舆地志二》卷三)。对连接濉水重要水道长直沟的治理,《泗虹合志·水利志下》有如下记载:“长直沟,在州西三十五里,灵、泗交界东西划然。乾隆二十二年,动帑浚渭桥南一带沟河,以泄灵邑五湖之水,所挑淤土即令筑堤岸上。时虹未并于泗,知县李允升督民兴修,于是虹东岸有堤。其河上承濉水,下通古汴;其堤起渭桥,讫长直沟集南,绵亘四十余里。”当时,虹县还在境内开挖谢家沟,引濉入汴(老汴河),开挖虹灵沟、荀家沟,上承濉水,下通老汴河。(参见《宿县地区志·水利》)。

建国后,党和人民对濉河治理工作尤其重视。1950年冬,皖、苏两省对濉河进行彻底综合治理:组织宿县、灵璧、泗县、濉宁、泗洪等县民工分段疏浚濉河。同时,针对本辖区灵、泗两县境内的老濉河输水负担仍重的状况,决定开挖新濉河,由灵璧浍塘南穿越禅堂湖、经港河至泗县八里桥,至江苏泗洪县后又分水入老濉河,余皆南流由古汴河至临淮头入洪泽湖。之后,宿县地委、专署又对濉河作了十多次治理。1966年11月至1970年春,皖苏两省人工开挖了一条平行于湮废汴河的河道“新汴河”,长127.2公里,始于宿州市西北戚岭子,西接源于河南商丘的沱河,东经灵璧县、泗县、江苏省泗洪县注入洪泽湖,乃是濉河水系治理的延续。(参见《宿县地区志·水利》)。

汴水淤废后,濉河两岸的商贾仍可沿濉水经长直沟、大运河泗县段下扬州过长江。清顺治年间时任两江总督陈锦以《长沟夜泊》五律二首描绘夜泊长直沟的情形:“其一:丈八沟前路,危樯独夜来。秋晴虫语渴,寒早雁声哀。急溜鸣涵洞,平林兀望台。孤村双犬吠,风叶坠梳槐。其二:隔水树千点,窥樯月半奁。结旌归斗舰,买犊息穷檐。灯火寨人语,秋风砧酒帘。去思碑可读,刘宠一钱廉。”陈锦的这两首诗进一步佐证了濉河-长直沟-大运河泗县段在清代是通航的。

在古代交通不发达的情况下,水上运输无疑是低成本、高效率的最佳选择。随着津浦等铁路的开通,特别是改革开放以后高速公路、高速铁路的开通,内陆河运的主导地位逐渐丧失,大运河泗县段尽管通江达海,其漕运功能悄无声息湮没于滚滚前进的历史洪流中。